Nach einem überstandenen Angriff waren die meist zuerst gestellten Fragen “Steht unser Haus noch? Was ist mit unserer Wohnung?” Obwohl der

Luftschutzbunker relativ sicher für Leib und Leben seiner Insassen war, passierte es oft, dass die Heimkehrenden plötzlich buchstäblich vor dem Nichts standen

und nur Ihre Kleidung am Körper und ein paar Unterlagen, die im Luftschutzgepäck verstaut waren, besaßen. Zur Betreuung dieser “Ausgebombten”

richtete man in Braunschweig das “Sozialamt für Fliegergeschädigte”ein. Die Hauptaufgabe dieses Amtes bestand darin, die durch die Angriffe

entstandenen sozialen Missstände der Geschädigten zu lindern. Da vielfältige soziale Notsituationen erwartet wurden, richtete man sieben verschiedene Hauptsachgebiete

ein (u. a. Unterkunftsangelegenheiten, Hausratsicherung, Personenschäden, Bestattungsangelegenheiten).

Zur schnelleren Bearbeitung nach den Angriffen wurden sogenannte Auffangstellen eingerichtet, die einen ersten Anlaufpunkt für hilfesuchende Bürger bildeten, und

eine Erstversorgung mit Nahrung und Kleidung vornahmen. Von hier aus wurden die Bürger dann einer der insgesamt 11 Betreuungsstellen des Sozialamtes

für Fliegergeschädigte am Rande des Stadtgebiets zugeleitet. Deren Personal wurde oft von geeigneten Bürgern gestellt, die dazu notdienstverpflichtet

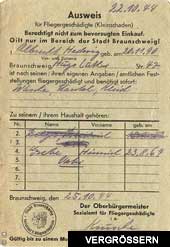

wurden. Sie mussten von den Geschädigten die entstandenen Schäden aufnehmen und stellten den Betroffenen die benötigten amtlichen Papiere (Kleinschadenausweis

siehe links, Bombenpass (bei Total- und erheblich Geschädigten),

Abreisebescheinigung) aus. Auch erste Geldmittel oder neuer Wohnraum konnten hier zugewiesen werden. Jedoch schon die Versorgung mit Kleidung und

Lebensmitteln war durch die kriegsbedingte Zwangswirtschaft ein organisatorischer Kraftakt. Für Hemden und Mäntel wurden z. B. vom Wirtschaftsamt

Bezugsscheine erteilt, während das Ernährungsamt Ersatzlebensmittelkarten ausgab und das dem “Sozialamt für Fliegergeschädigte”

angegliederte “Amt für Raumbeschaffung” für die Zuteilung von Wohnraum zuständig war. Bis zu dieser Zuteilung konnten Ausgebombte in einer

der 257 vorhandenen Notunterkünfte untergebracht werden. Wohnraum selbst stand allerdings nur beschränkt zur Verfügung, so dass bereits im “Merkblatt für

Fliegergeschädigte” von Ende 1943 – Braunschweig war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ernsthaft in den Fokus der alliierten Luftangriffe

geraten – steht:

Zur schnelleren Bearbeitung nach den Angriffen wurden sogenannte Auffangstellen eingerichtet, die einen ersten Anlaufpunkt für hilfesuchende Bürger bildeten, und

eine Erstversorgung mit Nahrung und Kleidung vornahmen. Von hier aus wurden die Bürger dann einer der insgesamt 11 Betreuungsstellen des Sozialamtes

für Fliegergeschädigte am Rande des Stadtgebiets zugeleitet. Deren Personal wurde oft von geeigneten Bürgern gestellt, die dazu notdienstverpflichtet

wurden. Sie mussten von den Geschädigten die entstandenen Schäden aufnehmen und stellten den Betroffenen die benötigten amtlichen Papiere (Kleinschadenausweis

siehe links, Bombenpass (bei Total- und erheblich Geschädigten),

Abreisebescheinigung) aus. Auch erste Geldmittel oder neuer Wohnraum konnten hier zugewiesen werden. Jedoch schon die Versorgung mit Kleidung und

Lebensmitteln war durch die kriegsbedingte Zwangswirtschaft ein organisatorischer Kraftakt. Für Hemden und Mäntel wurden z. B. vom Wirtschaftsamt

Bezugsscheine erteilt, während das Ernährungsamt Ersatzlebensmittelkarten ausgab und das dem “Sozialamt für Fliegergeschädigte”

angegliederte “Amt für Raumbeschaffung” für die Zuteilung von Wohnraum zuständig war. Bis zu dieser Zuteilung konnten Ausgebombte in einer

der 257 vorhandenen Notunterkünfte untergebracht werden. Wohnraum selbst stand allerdings nur beschränkt zur Verfügung, so dass bereits im “Merkblatt für

Fliegergeschädigte” von Ende 1943 – Braunschweig war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ernsthaft in den Fokus der alliierten Luftangriffe

geraten – steht:

QuelleDurch leichtere oder mittlere Angriffe obdachlos gewordene Fliegergeschädigte werden dringend gebeten, selbst nach Möglichkeit für Unterkunft bei Verwandten oder Bekannten in Braunschweig oder im Wege der Nachbarschaftshilfe besorgt zu sein.

Nach Großkatastrophen obdachlos gewordene Volksgenossen wollen sich ebenfalls nach Möglichkeit bei auswärtigen Verwandten um Unterkunft bemühen.

Für den Fall, dass in Braunschweig nicht mehr genügend Wohnraum vorhanden wäre, war ein sogenanntes “Räumungsgebiet” für die Stadt Braunschweig vorgesehen. Dabei sollten die obdachlosen Braunschweiger Bürger vornehmlich in den umliegenden kleineren Ortschaften und Dörfern eine neue Bleibe erhalten. Dieses Räumungsgebiet reichte im Norden bis über Vorsfelde hinaus, im Süden gar bis Walkenried im Harz. Im Westen reichte es bis über Seesen und im Osten bis nach Helmstedt. Jedem Ort war dabei ein bestimmtes Kontingent an aufzunehmenden Braunschweigern zugeordnet. So sollte etwa das benachbarte Wolfenbüttel 905 Personen aufnehmen.